【イベントレポート】第2回 洋野町 風土性調査 中間報告会

ー風景に思いを巡らすー

ひろのの栞は、2024年12月7日(土)に第2回目となる洋野町風土性調査中間報告会を開催し、前回に引き続き環境デザイナー 廣瀬俊介さんにお話いただきました。廣瀬さんによれば風土性調査とは「その土地の自然に、人が暮らしや生業を通して働きかけることで形作られる風土の成り立ちを、地質・地形や気候、植生と生態系、人々の暮らし方などのそれぞれと、相互の関係を調べながら解き明かしていくこと」です。私たちは、これまでの地域の方々への取材などから分かってきた洋野町の風土について、さらに掘り下げて調べていこうと、2023年より廣瀬さんとともに風土性調査事業を実施しています。そして、第1回目の中間報告会を2024年3月16日(土)に行い、気候、高原と海、山や川といった視点から洋野の自然と人の暮らしを捉えました。第2回目では、今年度の調査の報告に加え、参加者と洋野の風土について話し合うワークショップも行いました。「風景を語らう」と題したこのワークショップでは、参加された方々が大切にされている風景をお聞きすることができました。

当日のプログラム

今回の報告会では、廣瀬さんによる中間報告のあとにワークショップを行いました。

1. 洋野町企画課・ひろのの栞担当者からの挨拶

2. 風土性調査中間報告

3. 風土性調査ワークショップ ー風景を語らうー

風土性調査中間報告

廣瀬さんによる中間報告は、以下のような内容で行われました。

1. 第1回の振り返り(概要+廣瀬さんの所感)

2. 追加調査の報告ー文献より

3. 追加調査の報告ー踏査より

4. 素描をしながら風景に目をこらしてみて

「追加調査の報告ー文献より」では、洋野町における二十三夜信仰に関したこれまでの調査、研究について報告されました。二十三夜信仰については、第1回中間報告会の終わりに廣瀬さんから、この地方に暮らしてきた人々が地域の自然に則したなりわいを営むために周囲の環境の観察と研究を続けてきたことを示す一例として紹介されました。

二十三夜とは、一般に、旧暦23日の夜に人が集まり月の出を待つ行事を指します。しかし、大野村誌には「この地方の農民たちは、陰暦正月二十三日の月の出具合を見て、その年の天候を占い、秋の豊凶を予見しようとしていた」とあり、他の地方の二十三夜とは異なる意味をもっていたことがわかりました。¹

また、第1回中間報告会の後、二十三夜の月の出の位置と豊凶作の関係について調査した論文を教えてくださった方がいました。その論文は、洋野町種市の城内地区に残されていた、山の稜線を基準に観測した例年の月の出の位置と各年の作柄の記録を引用し、それぞれの相関が窺えることについて報告したものでした。

大野で撮影したヤマエンゴサク

「追加調査ー踏査より」では、植生と気候の関係や、洋野町の特殊な地名について報告がありました。上の写真は、春の踏査で確認した植物の一例で、「ヤマエンゴサク」という植物です。一般的には山地に分布する植物が、町内では標高200~230m程度の地点などで見ることができました。

明戸八木線から小子内に向けて分かれる道を進んでいった地点で、原子内水門がある方向に向かって撮影。

地名について、津波が関係していると考えられるものが種市の小子内地区にあるそうです。写真は、「津波地名やその由来は継承されるのか? ー山奈宗真著『岩手沿岸古地名考 全』の追跡調査ー」²という論文にある、「タゴオリ」と呼ばれる津波地名についてのお話があった場所で撮影したものです。論文には、「『津波でタコが打ち上がった』から『タコが寄った』『タゴヨリ』『タゴオリ』のように訛っていったのかも知れない」とあります。実際に現地に足を運んでみると、海に向けて開けた土地であったため、「自分たちが立っている場所まで津波が来るかもしれない」という印象を受けました。

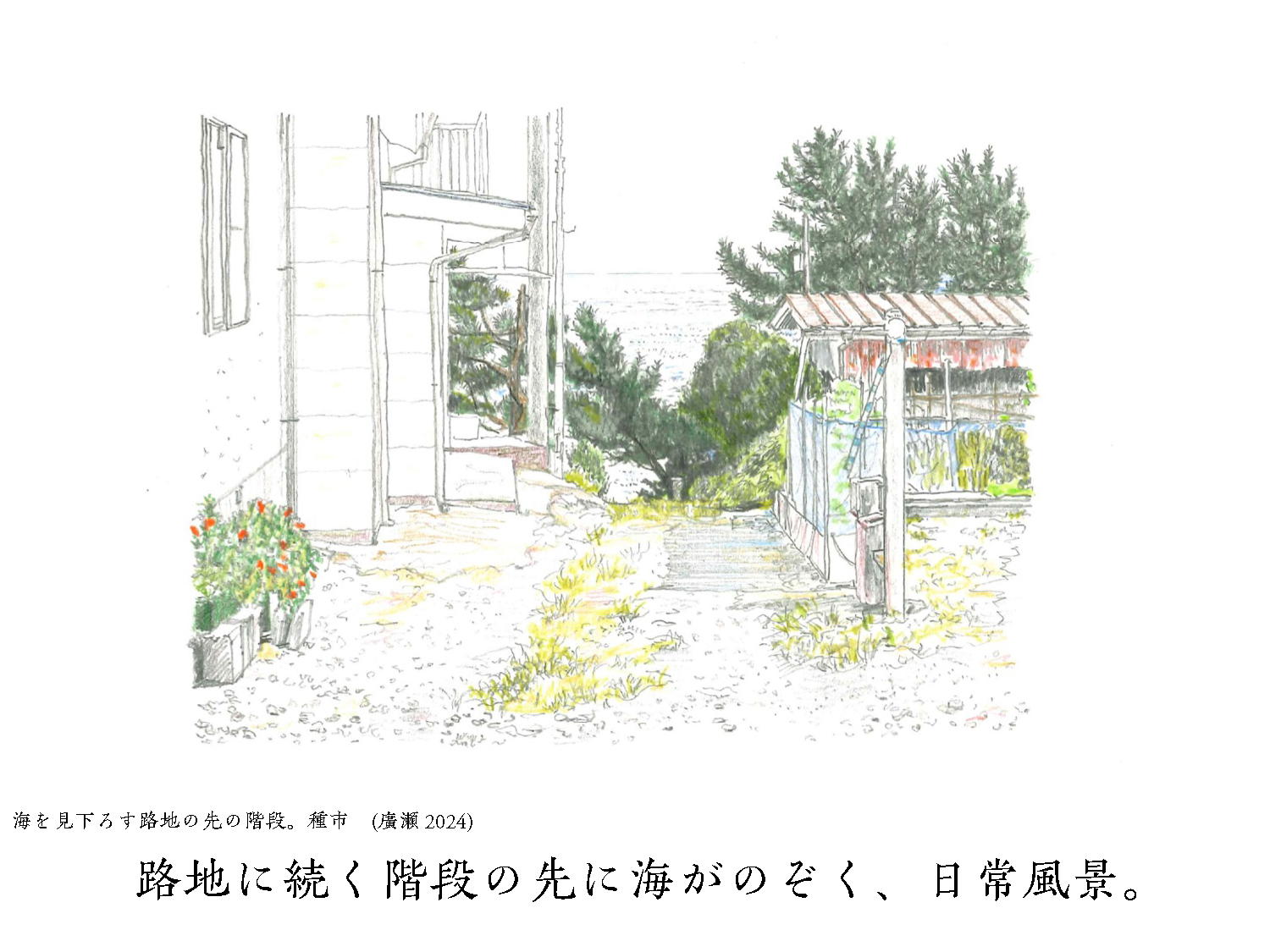

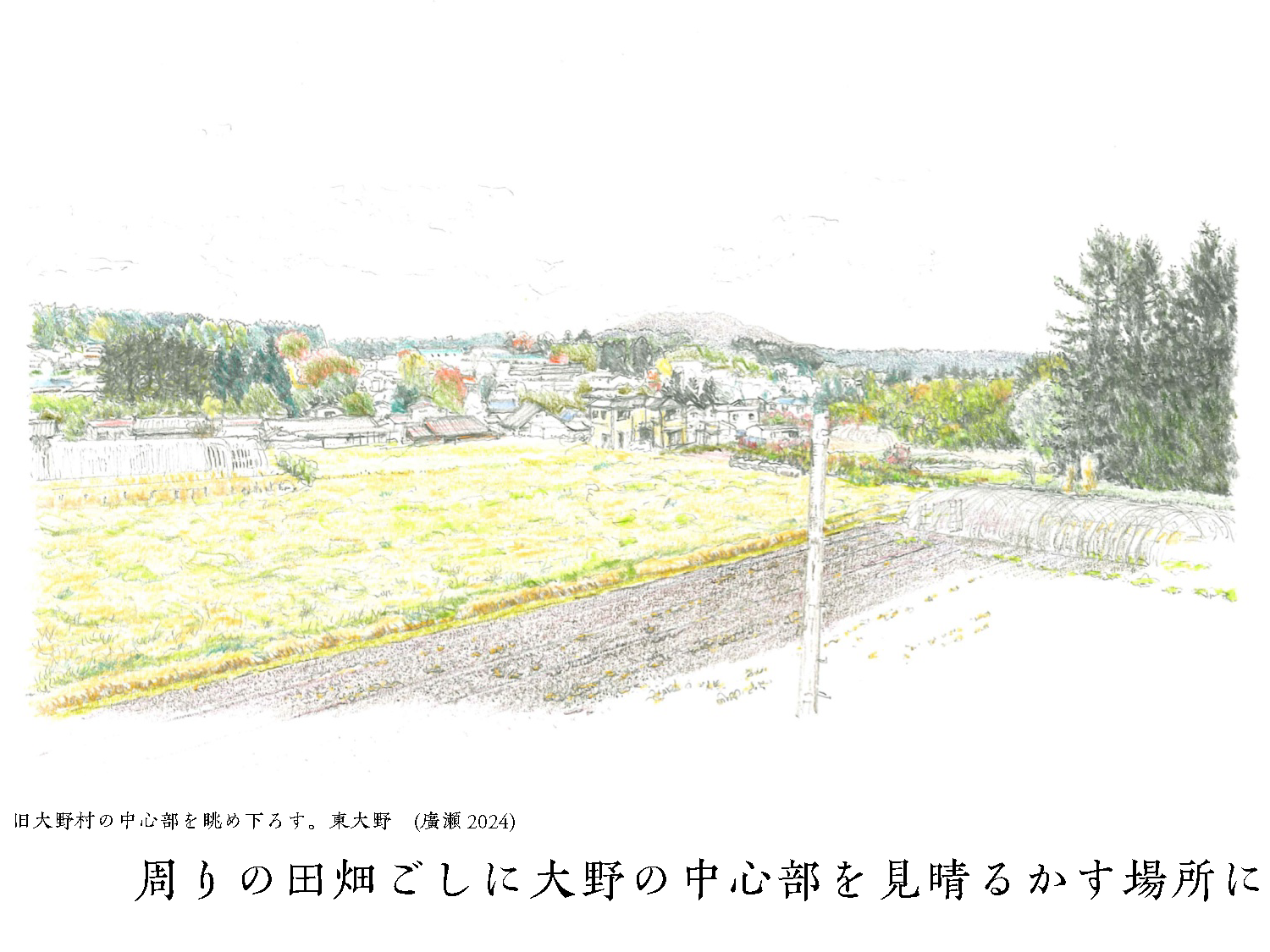

報告の最後には、廣瀬さんが描いた洋野町の風景の素描(スケッチ)がスライドに映されました。その一例をご紹介いたします。

廣瀬さん:「絵を描きながら、もう一回見つめ直してみたいなと思った風景についてお話しします。この絵は、マリンサイドスパ種市の近くにある路地から海に降りていく階段の手前で描いたものです。路地に続く階段の先に海が覗く。路地と海は、クロマツをはじめとする海辺の草木や家々と庭、小さな菜園に縁取られる。そうした日常風景がなんともいえず豊かに感じられて、この絵は描きました」

廣瀬さん:「東大野館跡の大カツラが立っているところから反対側を振り返りますと、大野の中心部を見渡すことができます。海成段丘や久慈平岳が一望でき、かつて宿場町であった名残がうかがえ、鳴雷神社の境内林が見え、学校があり、家屋や田畑がそれを取り巻いているなど自然と人の歴史の重なりが見てとれます。そのあたりに惹かれて、描いてみた絵になります。」

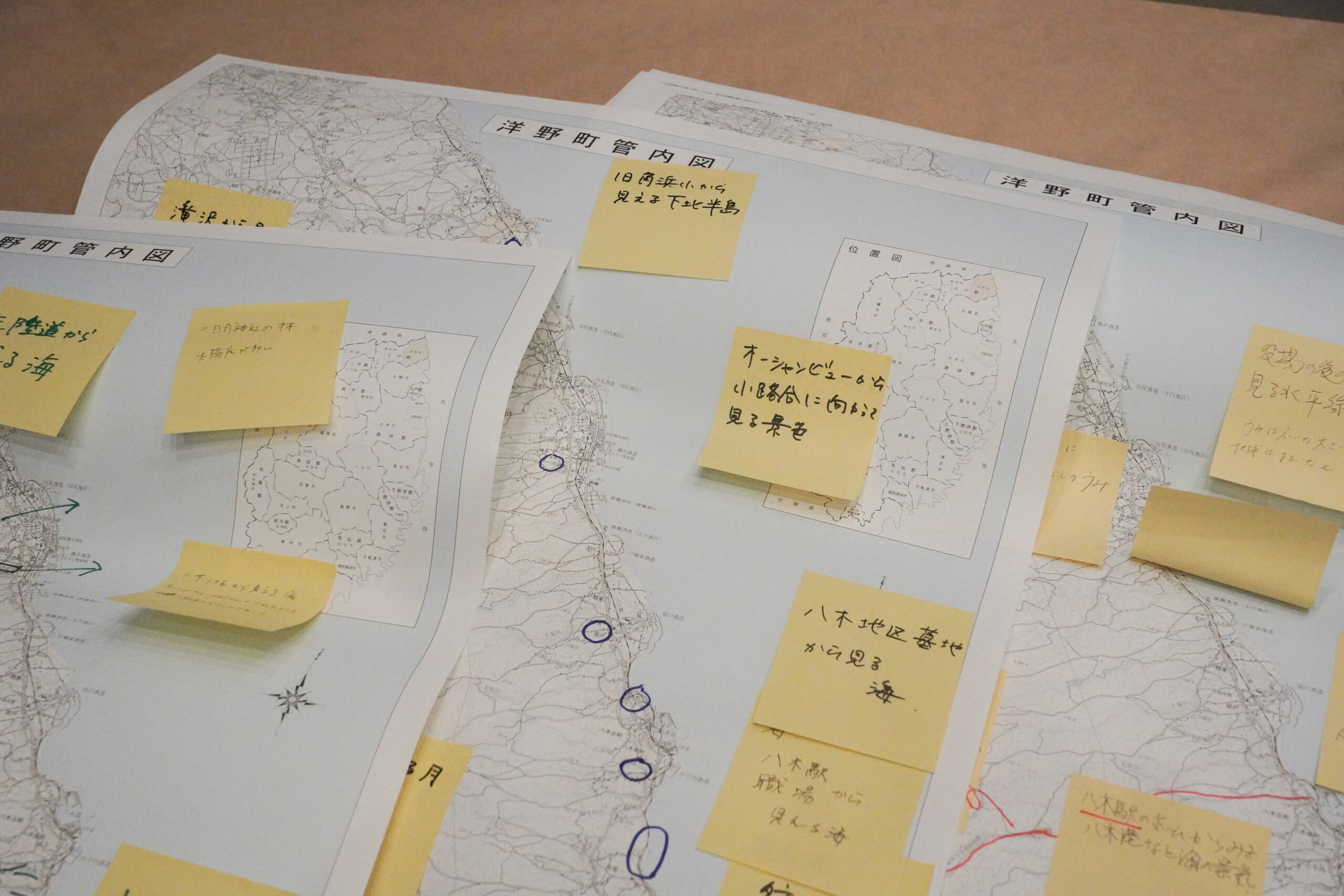

風土性調査ワークショップ ー風景を語らうー

今回の報告会から導入したワークショップは、対話を通して得た町の方々の意見を自分達のこれからの活動に取り入れ、「一緒に考え、進めていく」という方法を実践していきたいという思いから企画しました。今回のワークショップのテーマは、「どんな風景/場所に愛着を持っているか」でした。参加者の方々には、4~5名のグループに分かれてもらい、以下のような流れで会話を進めていただきました。

1. 一人ひとりの「愛着や思い出のある風景/場所」について話す

2.「その風景/場所のどんな所が、なぜ大切か?」という問いをきっかけにグループ内で語らう

参加された方々からは、町内の様々な場所の風景についてお話しいただきました。その中から一部をご紹介いたします。

・明戸八木線の道端の風景が、四季によって移り変わる様子。野生動物との出会いもあり楽しい。

・夕方に海から陸に向かって見る、夕方の月。

・八木地区墓地から見る海。

・国道395号線の大野バイパスから久慈平荘の道。大野の集落や暮らしが見える。

・明戸八木線を大野から種市に向かっていく途中、小子内に向かって右に分かれる道を進んで行った先にある、小子内が一望できるところ。

・萩の渡開拓の庭。年によって生えてくる植物が変化する。周りの林の植生も変化していて面白い。

参加いただいた方のアンケートより

今回の報告会には、20代から80代の年代の方14名に参加いただきました。ありがとうございました。アンケート結果について共有いたします。「報告会で最も印象に残った内容は何でしたか」という設問では、以下のように植生について触れられている方が多かったです。

・標高200~230m程度の地点で、山地の植物が見られるということ

・本来海岸には耐えられない草花の話

・標高1000mを超える場所に生息する植物がなぜ低いところでも生息できるのか

また、地名について興味を持たれている方も多かったです。そのほか、「なぜ方言は失われたか?」と書かれている方もいらっしゃいました。

参考資料

1. 大野村誌編纂委員会「大野村誌 第一巻 民俗編 ムラの生活、ムラの時間。」、418頁、2005.3

2. 村中亮夫・谷端 郷・塚本章宏・花岡和聖・磯田 弦「津波地名やその由来は継承されるのか?―山奈宗真著『岩手沿岸古地名考 全』の追跡調査ー」『地理科学』72 (4) 、223-246頁、2017

発表者

環境デザイナー 廣瀬俊介さん

環境デザイナー、専門地域調査士(日本地理学会)、風土形成事務所主宰。LLP風景社組合員。2014年まで東北芸術工科大学大学院准教授。著書に『風景資本論』(朗文堂、2011年)など。地理・生態・民俗学ほかの知見をもとに、地域の持続のための環境計画・設計を行う。

(2025/05/07 レポート 藤森大将)